자산은 소득의 누적이기 때문에 일국 내에서는 자산과 소득은 정의 상관관계를 가진다. 그렇다고 상관관계가 1이라는 얘기는 아니다. 소득은 평균적으로 40대가 정점이지만, 자산은 60대가 더 많다.

하지만 국가 간에 소득불평등과 자산불평등의 관계를 비교하면 둘은 정의 상관관계를 가지지 않는다.

아래 그래프는 American Sociological Review 최신호에 실린 Pfeffer & Waitkus 논문의 일부다. Luxembourg Wealth Study에서 가구별 소득과 자산 자료가 제대로 있는 13개 국가를 대상으로 자산과 소득의 상관관계를 본 것이다. (SK는 South Korea가 아니라 슬로바키아다.)

보다시피 미국을 제외하면 국가별 비교에서 자산과 소득불평등은 정의 상관관계가 아니라 오히려 부의 상관관계다. 무려 -0.451이다. 소득과 자산 모두 불평등이 큰 미국이 예외적인 경우이다. 지니계수가 아니라 상위 5%의 소득과 자산 집중도로 봐도 마찬가지로 자산 집중도와 소득 집중도는 국가별 상관관계가 없다.

이 결과의 함의는 소득불평등을 이해하는 논리로 자산불평등을 설명할 수 없다는 것이다. 둘은 다르다. 정책적으로도 두 불평등에 대한 접근이 달라야 한다. 어떤 경우에는 둘 중 하나를 선택해야하는 상황도 있다. 코로나 위기에 대한 미국의 대응은 자산불평등 증가를 감수하고 소득 보존에 중점을 둔 경우다.

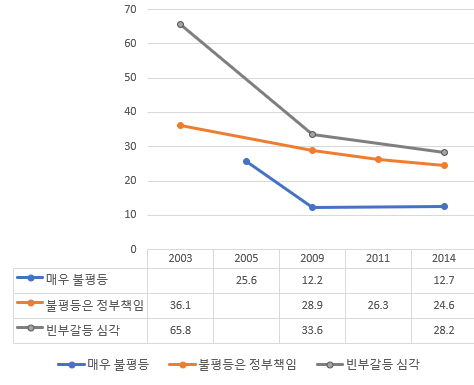

소득불평등과 자산불평등이 일치하지 않는건 국가 간 비교 뿐만 아니라, 일국 내 통시적 변화에서도 관찰된다. 한국이 그 사례의 하나이다.

한국은 OECD 국가 중에서 소득불평등은 상층에 속하는데, 자산불평등은 가장 낮은 편이다. 자산불평등은 소득불평등보다 측정이 어렵고 부정확한 경우가 많아서 다양한 소스로 유사한 결과가 나오는지 확인해보는게 필수다. UN의 자료를 보면 한국은 170여개 자산불평등 자료가 있는 국가 중에서 168위다. 스위스 크레댓 은행의 조사에서도 비슷하게 한국은 자산불평등이 낮다.

그 비결은 집 때문이다. 상당수의 가구가 자가를 보유하고 있고, 자가가 없더라도 전세에 산다. 전세는 집이 없어도 자산이 있다는 의미다. 다른 국가는 집이 없는 가구는 자산이 전혀 없는 경우가 대부분인데, 한국은 그렇지 않다. 거주와 관련해서 자산 축적을 강제하는 사회시스템을 가지고 있다. 그러니 자산불평등도 낮다.

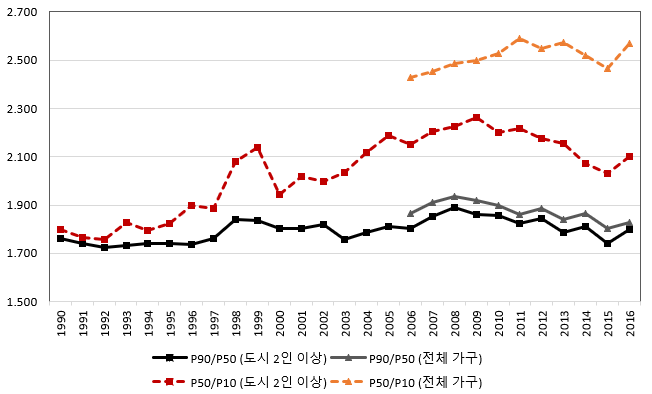

한국에서 자산 불평등이 가장 크게 증가한 시점은 김도균 교수의 학위 논문인 <한국 복지자본주의의 역사>에 따르면 1980년대다. 그런데 1980년대는 한국에서 국민 소득이 크게 증가하면서 동시에 소득불평등이 상당히 하락한 시기다. 한국의 소득불평등은 1990년대초까지 지속적으로 하락한다. 1990년대초가 한국 소득불평등의 최하점이다. 그 후 2009년까지 소득불평등이 20년 가까이 증가한다.

한국에서 소득불평등 증가가 가장 빨랐던 시기가 아시아 경제 위기를 겪었던 1990년대다. 그런데 이 시기는 한국에서 자산 불평등이 가장 크게 감소한 시기일 것이다. 노태우 정부의 부동산 공급으로 소득 대비 주택의 가격이 급격히 하락했고 동시에 전국적으로 집값이 올랐다. 중산층의 자가 소유가 늘었고, 집값이 전국적으로 상승했으니 자산 불평등은 감소하였다.

자산 불평등의 변화가 감지하기 어려운 것은 최근의 변화를 통해서도 알 수 있다. 2010년대 초반에 수도권 외 부동산 가격이 증가함녀서 자산 불평등이 감소하는데 그렇다고 느꼈던가? 최근 몇 년 강남 중심으로 집값이 증가하여 자산불평등이 늘어났을텐데, 올해 벌어지고 있는 강북, 경기, 부산 등의 부동산 가격 상승은 자산불평등을 낮추는 요인이다. 그래서 올해 자산 불평등이 감소하고 있다고 느끼는가?

소득불평등과 자산불평등의 변화가 일치하지 않는게 어떤 동일한 정책의 양면적 결과인지 순수한 우연인지는 아직 잘 모르겠다. 하지만 한 가지 확실한 것은 둘은 다르다.

이 경우 정책 목표는 자산이 아니라 소득에 맞춰져야 한다. 집값을 어떻게 하겠다는 것과 같은 목표는 제시하지 않는게 나을 것이다. 자산의 중요성 증가가 문제라면, 고연령층 모두에게 기초연금을 지급하고 재산세를 높이는 방안도 생각해 볼 수 있다. 그러면 소득은 없는데 집 한 채가 전재산이라서 재산세 인상이 부당하다는 식의 저항도 줄일 수 있다.